Fotógrafos, cita y ensayo

- Natacha Machuca.

- 16 oct 2018

- 11 Min. de lectura

El siguiente blog contiene una serie de archivos vinculados a la fotografía realizados para la cátedra "Taller Creativo Integral".

Ensayo: "La fotografía reconfigura los roles impuestos por la sociedad"

El siguiente escrito tiene por objeto problematizar los roles impuestos por la sociedad a través de una cita fotográfica realizada a la pintura de la artista Artemisia Gentileschi “Nacimiento de San Juan Bautista”. El primer rol que pongo en discusión es la maternidad como un sello propio de la mujer, y el segundo rol es la maternidad como un vínculo ajeno a la masculinidad. Todo esto vinculado a la fotografía desde la perspectiva de autores como Walter Benjamin y Roland Barthes.

En la sociedad actual, la fotografía ha tenido un gran impacto cultural en la vida de las personas, en ella retratamos lo que vemos y también lo que somos, por lo que su contenido (cualquiera sea éste), está cargado de ideologías personales. Para algunos autores como Benjamin, esto significaba la pérdida del aura en la obra de arte, por ende, la fotografía no era arte dentro de sus nociones. La reproducción en serie, el enfrentamiento entre arte y fotografía, o arte y técnica industrial, vienen a destruir este concepto de fotografía por ser una falla de autenticidad en el seno de la producción artística (2003). Si analizamos esta sentencia en siglo XVII, cuando aún no existía la fotografía, pero si la pintura como obra de arte, podríamos considerar que muchos de estos trabajos realizados por grandes artistas estaban cargados de ideologías y mensajes implícitos. Artemisia Gentileschi, primera mujer en entrar a la Academia de Bellas Artes de Florencia, ya en los años 1600 pintaba escenas con mensajes útiles para el posterior estudio de la reivindicación feminista. En ese momento era impensado que artistas cuestionaran y deconstruyeran una obra de arte a través de nuevos relatos como es posible hoy en día con la cita fotográfica, por lo que la función social del arte ha sido transformada por completo. Se han abierto nuevas formas de entender situaciones que antes parecían tan normalizadas, hoy se ha puesto en discusión la credibilidad de autoría de obras de grandes maestros como lo son las pinturas de Jacopo Comin Tintoretto, se han problematizado nuevos roles de género establecidos a lo largo de la historia y no cabe duda, que la reproductibilidad técnica ha configurado una nueva percepción social que la fotografía refleja en ellos una característica propia de la modernidad.

Debido a este avance teórico y tecnológico, es que hemos podido originar nuevos relatos a partir de pinturas de artistas que han transcurrido la historia con una visión vinculada al culto que no necesariamente respondía a criterios éticos, morales ni justos en igualdad.

Cuando en 1634 Artemisia Gentileschi pintó “El nacimiento de San Juan Bautista”, realizó una escena que definiría uno de los grandes roles de la mujer dentro de la sociedad. Esta obra fue encargada por el conde de Monterrey para el Palacio del Buen Retiro de Madrid. La escena representa el nacimiento de Juan el Bautista. En el centro a la derecha hay tres mujeres aseando al recién nacido. Detrás de ellas, otra en pie, porta un recipiente circular con agua. En la parte izquierda, sumida en la oscuridad, se ve a un anciano en primer plano escribiendo, quien es el padre del niño, y detrás la parturienta, Isabel. Esta obra representa a simple vista un momento cotidiano dentro de la época barroca que es pertinente abordar para la comprensión de la cita fotográfica. Dar a luz, cuidar a sus hijos y velar por el bienestar de aquellos, son situaciones que nos parecen agusto si pensamos en mujeres como protagonistas, pero entenderlo desde una perspectiva masculina, no resultaba ser agradable en ese contexto. En primer lugar, las obras vistas con anterioridad dentro de la pintura sobre la maternidad, fueron realizadas la gran mayoría, por hombres puesto que las mujeres no podían ejercer ninguna función académica ni artística, su única función se encontraba en la crianza y el hogar, por lo que la escena de esta artista intensifica profundamente el verdadero vínculo de ser madre. Las cuatro mujeres viviendo y sintiendo una conexión propia de ellas que un hombre no podría retratar de tal manera porque no responde a su naturaleza, pero que sin embargo, en primera discordancia, se ha tomado la atribución de renunciar a su rol como padre para cumplir obligaciones fuera de la crianza por no ser lo suficientemente varoniles, y en segunda, al construir la imagen de una mujer de una forma que no las representa. De acuerdo a la pérdida de la experiencia que declara Walter Benjamin en el ejemplo del actor en un contexto de teatro, donde este muestra su verdadera naturaleza al actuar, a diferencia de un contexto de filmación, en donde pierde su esencia porque su actuación está condicionada por las elecciones del director, lo mismo sucede con el retrato, cuando un hombre pinta la imagen de una mujer, la está despojando de toda su integridad como mujer, porque su rol dentro de la pintura está determinado por las elecciones de su pintor. La serie de trazos, posiciones, montajes y expresiones le son predispuestos con el fin de generar una experiencia al espectador, pero la originalidad misma de esta mujer, que no solo es objeto ni superficie, es arraigada de su esencia. Lo mismo sucede también, con los roles que cumple dentro de la sociedad, mujer atractiva, mujer madre, mujer dependiente. Dentro de este contexto, no es dudable comprender que cada uno de estos roles han sido determinados por la masculinidad y falocentrismo.

Cuestionar la imposición de roles me ha hecho crear esta cita para tergiversar la obra de Artemisia a través de un nuevo sentido desde una perspectiva masculina que parece jugar con la ironía, pero que invita a normalizar situaciones que están predispuestas a las mujeres, pero que eso no las convierte en responsabilidades obligatorias. Así mismo, esta cita fotográfica, no está tamizada con el fin de hacerse pura y consumista como se refiere Barthes, por el contrario, está realizada con el objetivo de ser recibida a un espectador que sea capaz de sentir la incomodidad de la escena para concientizar políticamente sobre los roles predispuestos por la sociedad, y no de una manera estética. “En el fondo la fotografía es subversiva, y no cuando asusta, trastorna o incluso estigmatiza, sino cuando es pensativa” (1989, p. 81).

Por último, la constitución de esta escena ha originado que hombres puedan sentirse en el rol de la mujer sin ser inferiorizados, y a su vez, ha normalizado el estigma que se tiene de un hombre al participar del nacimiento de un bebé, cumplir la labor de una partera dignamente como varón es el mensaje que este trabajo pretende transmitir, romper los estereotipos de roles independiente del género, y comprender que la labor debe ser justa para ambos. Sin duda es un proceso de cambio que la fotografía nos ha permitido encaminar. Finalmente realizar una crítica a la sociedad actual en donde aún se siguen repitiendo modelos de conducta vinculados al machismo sobre todo en contextos de precariedad, padres ausentes y madres supliendo ambos roles como un trabajo invisibilizado, son problemáticas que debemos cuestionar a través de la teoría para derrumbar patrones instaurados en contra de la inclusión feminista.

Referencias bibliográficas

Walter Benjamin. (2003). La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. México: Itaca.

Roland Barthes. (1980). La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía. España: Paidós.

Cita fotográfica: “El nacimiento de San Juan Bautista”

Línea de tiempo de fotógrafos extranjeros y chilenos siglo XX

Mis fotógrafos favoritos

Wolfgang Tillmans

Es un fotógrafo y artista conceptual alemán que trabaja en Londres y Berlín. Su obra emplea la investigación sobre los conceptos básicos de la fotografía y la realización de instalaciones. Reivindica lo directo y lo auténtico. Ha sido el primer artista no británico en recibir el premio Turner. Nació en 1968 en Remscheid aunque en 1987 se trasladó a Hamburgo donde estuvo trabajando de telefonista y comenzó su trabajo investigador empleando la fotocopiadora sobre imágenes fotográficas y poco después empezó a documentarse sobre la subcultura rave. Durante estos años estuvo publicando sus fotografías en las revistas i-D, Tempo, Spex y Prinz. En 1990 se trasladó a Bournemouth para estudiar fotografía y dos años después a Londres. En 1994 se trasladó a Nueva York donde estuvo viviendo un año.

Lights of St. Petersburg

Cindy Sherman

Cynthia Morris Sherman usa dos herramientas para su arte: la fotografía y a sí misma. Un día giró su cámara y vio que sacando fotos de ella misma podía hablar de los temas que le interesaban: el papel de la mujer, el papel del artista, la identidad… Pero sus imágenes no son para nada autorretratos… Son arquetipos, clichés, imágenes ambiguas y espejismos típicamente post-modernos.

Sherman fue una niña normal en los suburbios de Nueva Jersey hasta que se fue a estudiar arte a la universidad. Empezó con la pintura pero necesitaba «algo más».Comezó así a usar la cámara de fotos y a desarrollar sus ideas con ella.

De hecho, muy pronto descubre que todo lo que tiene que contar lo puede hacer sacándose fotos de sí misma, no como un autorretrato, sino representado papeles de todo tipo, creando personajes, fabricando identidades.

Son mundos de fantasía tomados del cine o de otras artes. Son manipulaciones que a veces parecen asombrosamente reales. Son parodias y suplantaciones, subversiones de obras ajenas, series interminables de su camaleónico rol como mujer.

Sherman fue también importante para el movimiento artístico feminista al darle protagonismo al cuerpo y la psique femenina, o al criticar la femineidad patriarcal, o al mostrar la redirección imaginaria de la mujer en una sociedad gobernada por hombres. o al mostrarla forzada a interpretar su género.

Hoy sigue creando imágenes, explorando arquetipos y reflexionando sobre el arte. Sigue saliendo en sus propias fotografías, pero en muy pocas de ellas podemos ver a la auténtica Sherman. De todas formas, desde que ella empezó en eso del arte, tanto los medios de comunicación como los famosos que los nutren, son meras imágenes manufacturadas y manipuladas más determinadas por el mercado que por la propia persona.

Untitled # 85, Centerfolds, Cindy Sherman. Impresión cromogénica a color 61×121.9 cm. 1981. Colección de Jean Pigozzi, Ginebra.

Las personajes parecen intranquilas y vulnerables frente a la mirada de otro; sus expresiones faciales denotan temor y desconfianza, y sus vestimentas develan ciertas zonas desnudas del cuerpo, funcionando como "una arquitectura masturbatoria que al mismo tiempo lo oculta y lo desvela, lo cubre y lo expone", a su vez, muchas de las personajes intentan cubrirse con ropas y sábanas o se cobijan a sí mismas en forma de ovillo, como intentando ocultarse de la mirada del otro. El formato de la imagen sugiere la pasividad y receptividad de lo horizontal, mujeres recostadas y sentadas que aparecen atravesadas por la verticalidad de la mirada del observador, lo que se manifiesta en la posición de la cámara muchas veces situada por encima de ellas, generando un plano picado, o desde una exterioridad graficada por la linealidad de la luz. Las imágenes se ven recortadas, fragmentadas; hay un resto y un exceso que no se registra, por lo que los límites corporales de las personajes son voluntariamente mutilados por el ojo de la cámara. Los tres aspectos formales -horizontalidad del formato, punto de vista de la cámara y marco de la fotografía- narran la violencia con que es invadida la intimidad de los cuerpos, que ya no son propios, sino construidos y delimitados por el otro como objeto de satisfacción voyeurística para el observador masculino, lugar en que también nos situamos nosotros mismos como observadores, así como la misma cámara de Cindy Sherman, quien es sujeto y objeto a la vez.

Untitled # 93, Centerfolds, Cindy Sherman. Impresión cromogénica a color 61×121.9 cm. 1981. Colección de Marieluise Hessel, Hessel Museum of Art, Centre for Curatorial Studies, Bard College, New York.

Untitled # 85, Centerfolds, Cindy Sherman. Impresión cromogénica a color 61×121.9 cm. 1981. Colección de Jean Pigozzi, Ginebra.

Mariana Matthews

Siendo niña se trasladó junto a su familia a vivir a Estados Unidos, lugar en el que realizó sus estudios de educación superior. Entre 1964 y 1969 fue alumna de la American University de Washington D.C., Estados Unidos, donde se graduó como Bachelor of Arts. Posteriormente, durante 1969 y 1970, realizó un posgrado en Fotografía en la University of Ohio, Athens, situada en el mismo país. En 1976 regresó a Chile.

Como parte de su especialización como fotógrafa y en manejo de colecciones fotográficas, ha realizado diversos cursos durante la década de los noventa, entre ellos se encuentra la Master Class con Mary Allen Mark en el Rockport Photographic Workshops, Oaxaca, México (1998), entre otras.

En el sur del país es donde Matthews ha desarrollado la mayor parte de sus proyectos profesionales, tanto en el ámbito de la práctica fotográfica como de la investigación y rescate de archivos de fotografía patrimonial.

Su fotografía, efectuada durante la década de los ochenta, estuvo más orientada hacia lo documental. En dicho registro abarcó un gran número de fiestas religiosas y tradiciones de Chiloé. Este interés por representar el sur y sus costumbres puede verse en los trabajos: Chiloé: el bordemar (1988) y Adoremos (1988).

Hacia finales de los años noventa, Matthews comenzó a intervenir sus fotografías, realizando fotomontajes y collage o aplicando coloración parcial con técnicas análogas y digitales. Ejemplo de esto son las series Rostros y encuentros chilotes(1998) y Des ahogo (2000), esta última se trata de una exploración más personal, íntima y autobiográfica saliendo del mero registro documental. Cabe destacar que su obra ha circulado también en el formato libro de artista.

Además, ha incursionado en el videoarte con la obra Sho'on (2006), exhibida en museos de Santiago, Buenos Aires y París. El 2012 su documental titulado Autos de fe, el cual versa sobre la santería patrimonial del archipiélago de Chiloé, fue presentado en varios centros culturales de Europa.

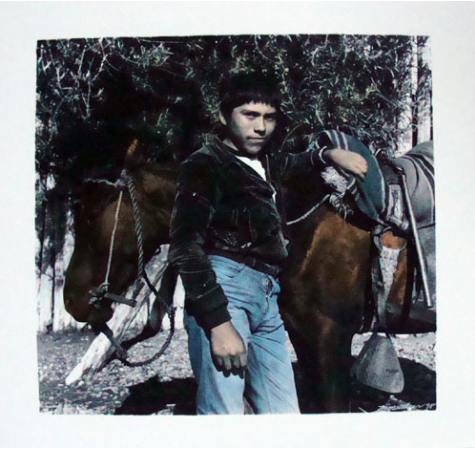

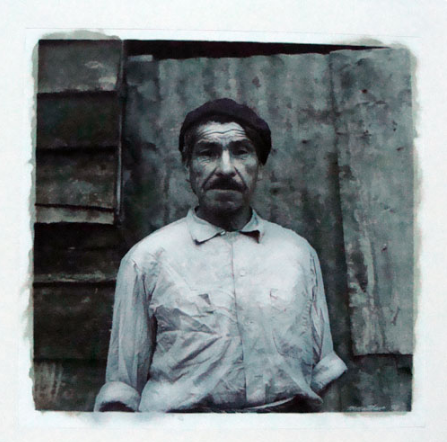

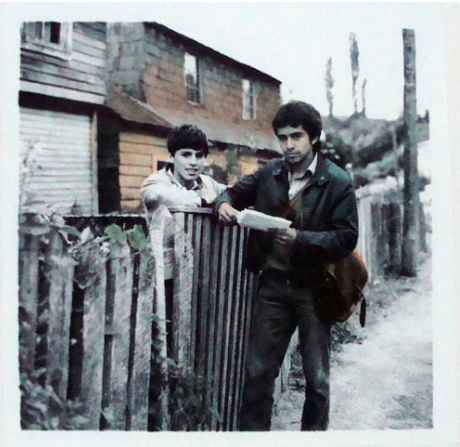

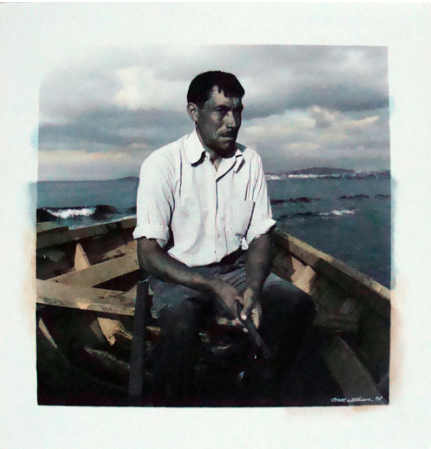

Sin título de la serie "Rostros y encuentros chilotes" Matthews, Mariana (1946-) 1998 Fotografía sobre papel 30 x 30 cm Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago, Chile Surdoc 2-3240 Imagen 10 de 16

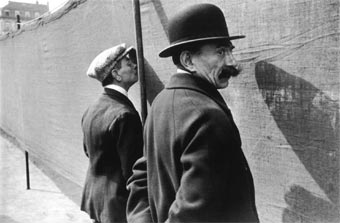

Henri Cartier-Bresson

Fotógrafo francés. Después de una primera etapa como dibujante y pintor, a partir de 1930 inició un decisivo viraje hacia la fotografía por medio de sus publicaciones en la revista Vu.

En 1937 filmó Victoire de la vie, una película documental sobre la España republicana; a partir de entonces se especializó en el reportaje fotográfico, siendo uno de los primeros en utilizar la cámara de 35 mm. Durante la Segunda Guerra Mundial estuvo internado en diversos campos alemanes de prisioneros. Consiguió fugarse al fin y llegar a París, donde se encuadró en la Resistencia francesa. Realizó reportajes fotográficos sobre la ocupación y la retirada alemanas de Francia.

En 1945 dirigió para la oficina de información bélica de Estados Unidos el documental Le retour, y dos años después organizó una exposición de sus fotografías en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA). Ese mismo año fundó con Robert Capa, David Seymour y otros fotógrafos la agencia cooperativa internacional Magnum, bajo cuyos auspicios recorrió diferentes países de Oriente. Es mundialmente famoso su reportaje sobre la muerte de Gandhi.

Sus fotografías, recopiladas en diferentes colecciones (El momento decisivo, El mundo de Henri Cartier-Bresson), se definen por el rigor de su composición, la yuxtaposición de elementos y por un sentido estético de la composición derivado de su experiencia en las artes plásticas.

Al teorizar sobre la fotografía, exaltó lo que él llamaba el «momento decisivo», que el fotógrafo debe descubrir sobre el terreno y en el que capta aquel instante único y significativo, cuando la escena adquiere su máximo sentido expresivo. Por lo que respecta a su técnica, se basó en positivar los negativos completos, sin encuadres ni recortes. Expuso en Nueva York (1946 y 1967), Londres (1955), París (1967 y 1969) y Madrid (1983). A partir de 1973 se dedicó con preferencia al dibujo.

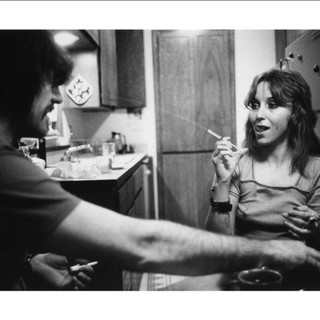

Nan Goldin

Nancy Goldin nació en Washington D.C. en 1953. Hija de padres judíos, a los 11 años sufrió la pérdida de su hermana Bárbara, quien padecía una enfermedad mental y acabó suicidándose. “La pérdida de su hermana, ha atravesado toda la obra de Goldin. Casi podría decirse que es la razón por la que decidió ser fotógrafa.”

Goldin se inició en la fotografía a los 15 años. En 1977 obtuvo el grado universitario en Bellas Artes (Bachellor in Fine Arts) por la School of the Museum of Fine Arts en Boston.

Ahí estudió junto con David Armstrong, Philip-Lorca diCorcia y Mark Morrisroe. En aquella época Goldin comienza a usar una cámara Pentax con un lente angular y un flash. Desde entonces la luz de destello se convierte en una parte fundamental de su estilo. La curadora Elisabeth Sussman dice que la característica luz artificial del flash es tan importante en la estética de Goldin que este tipo de iluminación es replicado –quizá inconscientemente- aun cuando Goldin hace fotografías con luz natural.

Commentaires